避難訓練(地震想定)

更新日: 令和6年 9月 4日

![]()

9月1日は防災の日、およそ100年前に発生した「関東大震災」を教訓に、各地で避難訓練が実施されています。本校は3日(火)4校時に避難訓練を行い、雨天のため体育館へ避難しました。避難経路、避難方法について確認し、安全かつ迅速に避難するための実践的な訓練となりました。実際は、かなりのパニックが予想されるので、日頃から防災の意識を高めておくことが大切です。

放送で一次避難、机下へ

二次避難開始、一斉に体育館に避難

状況に応じて避難経路・集合場所の確認

安全かつ迅速に避難することが大事!

学級ごとに人員確認を行っています。

教員もそれぞれが各役割で動きました。

日頃から防災意識を高めておくことが大事

安全主任の話 集中して聞けました。

【校長先生の話から】

9月1日は【防災の日】です。なぜ、9月1日が防災の日に制定されたのでしょう。

関東大震災があった日です。1923年(大正12年)9月1日、11時58分に関東地方に大きな地震が起こりました。ちょうど昼時だったので、昼ご飯の用意で火を使っていた家庭が多く、火事で約45万戸の家が焼けてしまいました。死者・行方不明者は10万5千人で日本の自然災害としては最大です。東日本大震災の死者・行方不明者は2万2千人ですので、いかに関東大震災の被害が大きかったかが分かります。

地震による災害で私たちが気を付けていくことは何でしょう。建物の崩壊、屋根瓦などの落下物、ブロック壁の崩壊でも死者が出ています。部屋のタンスが倒れて大怪我をする可能性もあります。ストッパーで止めておくことが大事です。

また、火災による2次災害の可能性があります。関東大震災の死者・行方不明者の約8割は、火災が原因です。料理や暖房器具で火を扱っているときに地震があると火事が危険です。停電になり、しばらくして電気が復活した後、暖房器具の上に物が乗っていて発火することもあります。コンセントを抜いておくことが大事です。日頃から、家でできること、外に出かけているときに気を付けることを意識していきましょう。

(参考)

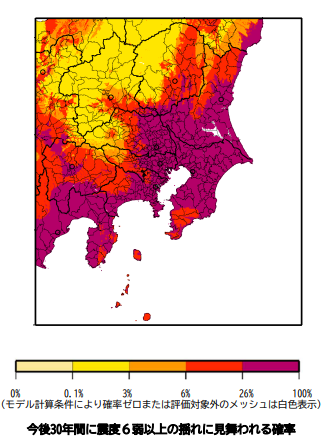

○南海トラフ地震について

南海トラフの巨大地震は、九州の日向灘から静岡県の駿河湾にかけてのプレート境界で発生する巨大地震です。政府の地震調査委員会は、マグニチュード8から9の巨大地震が今後30年以内に「70%から80%」の確率で発生すると予測しています。最大クラスの地震が起きれば東日本と西日本の広い範囲が激しい揺れに襲われ、沿岸部では最大で30mを超える巨大な津波が押し寄せるとしています。(NHK NEWS WEBから引用)

○地震動予測地図(関東地方)