創立152周年記念式

更新日: 2025年 5月 2日

![]()

本日、創立152周年記念式を行い、校長から本校の誕生と校歌について、子どもたちに話をしました。以下に、話した内容(画像と原稿)を掲載します。なお、佐佐木信綱氏、岡野貞一氏の写真については、ホームページへの掲載を控えさせていただいております。寺田憲氏の写真については、神崎町史(史料集近現代編)が出典元となっております。

P1

2年前に神崎小学校は、創立150周年を迎えました。つまり、150歳の誕生日を迎えたということです。ですから、今年は、152歳の誕生日を迎えます。学校では、誕生日とは言わず、創立記念日と言います。今年は、創立152周年になりますので、これから神崎小学校の誕生と校歌について話をします。

P2

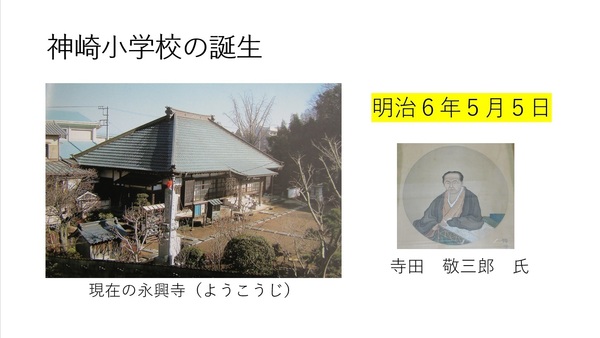

はじめに神崎小学校の誕生についてです。神崎小学校は、今から152年前、学校を下りたところにある永興寺(ようこうじ)を仮校舎として始まりました。昔は、すぐには今のような学校は建てられなかったので、お寺を学校の代わりにして勉強することが多かったようです。皆さん、今日は、何月何日ですか?実は、神崎小学校の本当の誕生日、つまり、創立記念日は5月2日ではありません。本当の創立記念日は、5月5日です。神崎小学校は、今から152年前の明治6年5月5日に開校しました。開校というのは、学校がスタートすることです。今は、5月5日は「こどもの日」で国民の祝日になっているので、毎年5月2日に創立記念式を行っています。

それでは、どのようにして神崎小学校ができたかを話します。江戸時代から明治時代になって、日本にも西洋のような学校の制度が必要だということになりました。そこで、政府(日本の国)は、明治5年に全国に学校を作りなさいという命令を出しました。これを「学制発布」と言います。そんなこと言われたって、すぐに学校は建てられないし、当時は、子どもたちは親の仕事を手伝っていて、学校なんかにとても行かせられないというのが、国民全体の風潮でした。神崎町の人々も同じだったと思います。ところが、神崎町には、学校が必要であると考え、いち早く行動に移した人がいます。それが、この方、寺田敬三郎氏です。寺田敬三郎氏は、今でも残る寺田本家という造り酒屋の当主でした。神崎地区で力をもっていた寺田敬三郎氏の働きにより、明治6年5月5日に神崎小学校がスタートしたのですが、これは、千葉県が誕生する前のことで、神崎の人々は、この近辺では最も早く学校ができたことをとても誇りに思っていたようです。

P3

それから40年近くたった明治の終わり頃、全国で学校の歌、つまり校歌が必要だということになり、本校でも校歌が作られました。本校の校歌を作詞してくださったのは、佐佐木信綱氏、作曲してくださったのは、岡野貞一氏です。明治43年、今から115年前のことです。佐佐木信綱氏が38歳、岡野貞一氏が32歳のときです。

P4

それでは、佐佐木信綱先生が、どういう方だったかを紹介します。佐佐木信綱先生は、明治5年に、今の三重県鈴鹿市に生まれました。明治5年というと、先ほど話をした「学制発布」があった年になります。すでに、お父さんは有名な国文学者で、佐佐木先生も幼い頃から文学に親しんだり、歌を詠んだりする天才だったようです。大人になると、国文学者として活躍し、主に「万葉集」という大昔の歌集の研究をしました。また、自ら歌を詠み、文学博士という立派な肩書きももっていました。昭和になって、日本文化の発展に大きく貢献した人に「文化勲章」という名誉ある賞が贈られるようになりましたが、佐佐木先生は、その第1回目の受賞者です。佐佐木先生は、歌を詠むだけでなく、童謡の歌詞もたくさん作詞しています。有名なところでは、「夏は来ぬ」という童謡があります。皆さんは、あまり聞いたことがないかもしれませんが、先生方は、知っている人が多いかと思います。

P5

校長先生は、神崎小学校の校歌を作詞してくださった佐佐木信綱先生に興味があったので、昨年の夏に三重県鈴鹿市にある「佐佐木信綱記念館」に行ってきました。真ん中の3枚の写真が佐佐木信綱先生が生まれた家です。当時のまま、大切に保存されていました。

P6

続いて、岡野貞一先生の紹介をします。岡野貞一先生は、明治11年に、今の鳥取県鳥取市に生まれました。東京音楽学校という、当時音楽を学ぶ人たちが目指した大変難しい学校を出た後、その学校の先生になりました。後に、東京音楽学校の教授になっています。東京音楽学校の先生をしていたときには、文部省(今の文部科学省)から頼まれて、子どもたちのためにたくさんの歌を作曲しました。これらの歌を文部省唱歌と言います。ですから、今でも音楽の教科書には、岡野貞一先生が作曲した唱歌がたくさん載っています。「ふるさと」「ひのまる」「春の小川」「春が来た」などはとても有名な唱歌で、皆さんもよく知っていることと思います。

P7

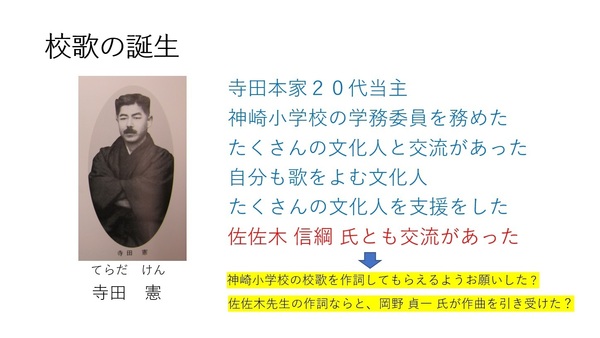

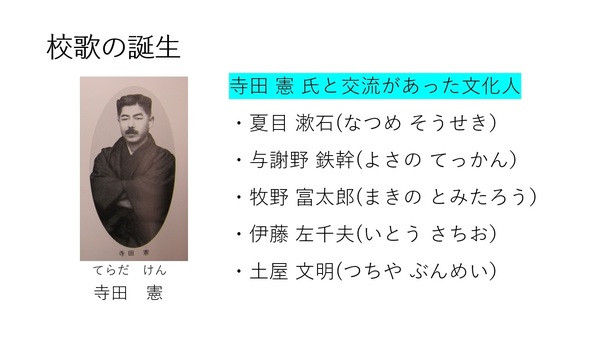

では、なぜ、佐佐木信綱先生や岡野貞一先生のような、超一流の文人、作曲家に本校の校歌を作ってもらうことができたのでしょうか。それは、この方に秘密があります。寺田憲氏です。ここでもまた寺田本家が関わっています。それでは、寺田憲氏がどのような人物だったかを紹介します。寺田憲氏は、寺田本家20代当主です。当時、神崎小学校の学務委員を務められていました。学務委員とは、今の教育委員会の教育委員さんのような役割です。ですから、神崎小学校をよくしようと、いろいろな働きをしてくださっていました。寺田憲氏は、たくさんの文化人と交流がありました。どのような方と交流があったかは、後で紹介します。そして、自らも歌を詠む文化人でした。ですが、他の多くの文化人と大きく違ったのは、寺田本家という造り酒屋の主で、この辺では大変お金持ちで力があったということです。そのため、文学の力は優れているけれども、お金がない文化人の学費を援助したり、雑誌の発刊のお金を出してあげたりと、たくさんの文化人の支援をしました。明治時代に「馬酔木」という有名な短歌雑誌が発刊されましたが、この短歌雑誌を発刊するときにもたくさんの支援をしていたようです。もし、寺田憲氏が支援をしていなかったら、この短歌雑誌は世に出ることがなかったかもしれません。そういうわけですから、当時、とても有名で文学界で力があった佐佐木信綱先生とも交流がありました。なぜ、有名な佐佐木信綱先生が神崎小学校の校歌を作詞してくださったかは、はっきりと記録に残っていませんが、寺田憲氏が佐佐木信綱先生と交流があったことを考えると、当時、学務委員を務めていた寺田憲氏が、神崎小学校の校歌を作るに当たって、超一流の佐佐木先生にお願いしたと考えるのが自然だと思います。また、佐佐木信綱先生のような超一流の文人が作詞した校歌には、超一流の方に作曲をしてもらわなければ失礼になると、寺田憲氏をはじめ、当時の方々は考えたと思います。そこで、岡野貞一先生にお願いをし、岡野先生も佐佐木先生が作詞した校歌ならばと、引き受けてくれたのではないかと想像できます。

P8

それでは、寺田憲氏が、どのような文化人と交流があったかを紹介します。みんな歴史の教科書や国語の教科書に出てくるような有名な文化人です。まず、夏目漱石。知っている人も多いと思います。与謝野鉄幹。牧野富太郎。牧野博士は、寺田本家を訪ねてきて、神崎神社に泊まったという記録も残っています。伊藤左千夫。土屋文明。まだまだ、たくさんの文化人と交流があったようです。

P9

皆さんには、152年の伝統ある神崎小学校に通っていることを誇りに思い、素晴らしい校歌をこれからも大切にしていってほしいと思います。 そして、校歌の歌詞に出てくる四つの徳を心に守っていってほしいと思います。四つの徳とは、「勤勉」 「親切」「正直」「勇気」 です。この四つの徳は、神崎小学校の校訓でもあります。「一生懸命勉強し、人には親切にし、素直に正しく、勇気をもって行動する」というこの教えをしっかりと守り、立派な大人になってください。